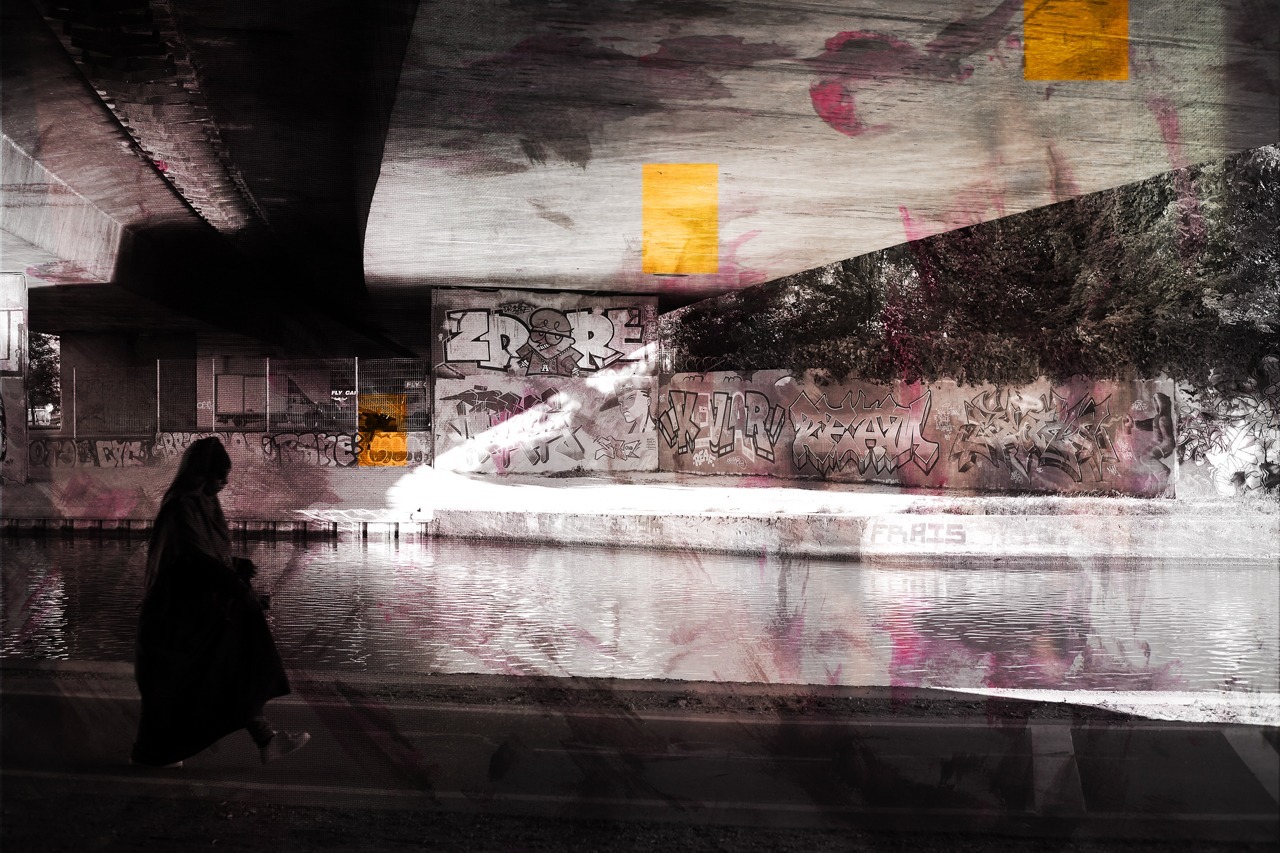

Gilles Deleuze dit : « La violence est ce qui ne parle pas ».

10% de la population française déclare avoir subi l’inceste soit 6,7 millions de personnes. Ce chiffre ne compte pas les personnes préférant garder le silence, ce qui probablement le doublerait. À savoir plus de 12 millions de personnes. 1 enfant sur 10 a déjà vécu des violences ou des agressions sexuelles. 3 personnes sur 10 connaissent une personne survivante de l’inceste. J’ai commencé à faire de la photo pour montrer à mes proches ce qui ne pouvait se dire. Ce qui est difficile à mettre en mots et qui est tout aussi difficile à entendre. Mes photos sont une tentative d’exprimer l’inexprimable. Notamment les violences faites aux enfants, les violences psychologiques, physiques, sexuelles. Il s’agit également d’une exploration de la dissociation et la mémoire traumatique dues à ces violences. Cette mémoire, c’est une mémoire fantôme, liée à une détresse et des sensations. Quand on est enfant, les mots ne sont pas ce qui vient en premier. Encore plus dans un environnement où les adultes s’expriment par le silence et la violence. Ce qui vient, ce sont des formes, des couleurs, des émotions liées à ce type de vécu. C’est ainsi que j’ai choisi d’utiliser une approche conceptuelle et l’abstraction à travers des aplats de couleurs, pour évoquer ces sensations dans des images du réel. En créant Les enfants de banlieue, je veux montrer à la fois l’enfant qui subit ou a subi des violences et l’enfant qui se trouve en chacun de nous. Celui qui a ses propres couleurs. Celui qui vit la gravité de la vie autant que ses espoirs. Celui que nous n’arrivons pas toujours à écouter et qui n’a pas les mots pour dire ou se dire.